吉林日報2021年7月1日 T15版

寫在前面:

黨的十八大以來,吉林市委、市政府高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全面貫徹落實中央和省委、省政府決策部署,爬坡過坎,攻堅克難,決勝全面建成小康社會取得決定性成就。

新中國“一五”計劃期間,哈達灣工業區生產場景。

“十三五”期間,吉林市地區生產總值、規模工業增加值年均分別增長2.3%和3.3%,全口徑財政收入占GDP比重達到20.8%;國家高新技術企業達到216戶,是2015年的4.2倍;65411名建檔立卡貧困人口實現脫貧,109個貧困村全部出列,與白山市扶貧協作取得實效;累計取消下放調整行政審批事項384項,市本級“最多跑一次”事項占比提高到99.5%,成為全省唯一入選第二屆中國營商環境特色50強城市;完成城建投資342.6億元,建成大型橋梁12座、主次干路45條,新建改建公路3751公里;城鎮和農村常住居民人均可支配收入分別是2015年的1.3倍、1.4倍,城鎮累計新增就業40萬人,城鄉低保標準比2015年分別提高20.9%和50.5%。

2020年,吉林市規模工業增加值增長3%,固定資產投資增長10%,地方級財政收入實現85億元,稅收占地方級財政收入比重提高3.3個百分點;城鎮和農村常住居民人均可支配收入分別增長3%和8%。與此同時,吉林市還成功獲得全國文明城市、國家衛生城市殊榮,實現了江城人民多年的夙愿。

如今,吉林市已開啟全面建設社會主義現代化國家新征程,將重點實施“四六 四五”發展戰略,積極發揮全省第二大城市作用,為構建全省高質量發展長吉“新雙極”格局作出新貢獻。

哈達灣工業區搬遷改造,“老國企”將重現生機;經過21載的不懈努力,終獲“全國文明城市”殊榮;社會保障事業扎實推進,惠及城鄉四百多萬人民;“江城好人”薪火相傳,做新時代的最美奮斗者……黨的十八大以來,吉林市經濟社會發展取得了令人矚目的成績。站在建黨100周年的重要歷史節點上,滔滔不絕的松花江水見證著江城人民在黨的領導下譜寫的華彩樂章。

老工業區換新顏

位于吉林大街北端、松花江畔的現代商業綜合體——萬達廣場,開業3年多來,客流量不斷增加,帶動周邊建成多個地產項目,成為吉林市一個全新的商圈。

吉林市經濟社會持續發展。閆斌 攝

同樣在哈達灣老工業區,也正在發生著歷史性的轉變。“一五”時期,國家實施的156個重大項目中,有7個半項目擺放在吉林市,其中就包括在哈達灣建設的吉林鐵合廠和吉林炭素廠。那里曾生產出新中國第一爐鐵合金、第一根壓型電極,被譽為兩大行業的“搖籃”,為江城打下了深厚的工業底蘊。

在黨的領導下,我國進入改革開放時期,經濟發展活力全面釋放。特別是黨的十八大以來,吉林市深入貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展理念,全力推進工業結構調整、轉型升級,加快實施哈達灣老工業區搬遷改造。2014年,哈達灣老工業區整體搬遷改造項目被國家列為城區老工業區搬遷改造試點項目。

經過七年的建設,吉林晨鳴紙業、冀東水泥吉林公司經過異地環保遷建,經濟效益、環境效益大幅提高。吉林市按照新的城區發展規劃,相繼引入萬達廣場、金地中央大街等大項目,哈達灣老工業區及其周邊開始變得鮮活多彩起來。同時,遷出哈達灣的吉林炭素正在城區北部建設新工廠;吉林鐵合金在吉林經開區啟動鉬深加工及特種合金搬遷建設項目……

曾經為新中國創造多個“第一”的北國江城,如今憑借碳纖維、ABS、大功率半導體功率器件、人造絲、維生素E、苯胺等在全國乃至全球極具競爭力的工業產品,展示著老工業基地的新活力和新風采。

推升百姓幸福指數

城市的現代化建設不斷加快,城鄉居民生活水平也有了明顯提高。黨的十八大以來特別是“十三五”期間,吉林市社會保障事業蓬勃發展,“穩定器”“減震器”作用明顯。

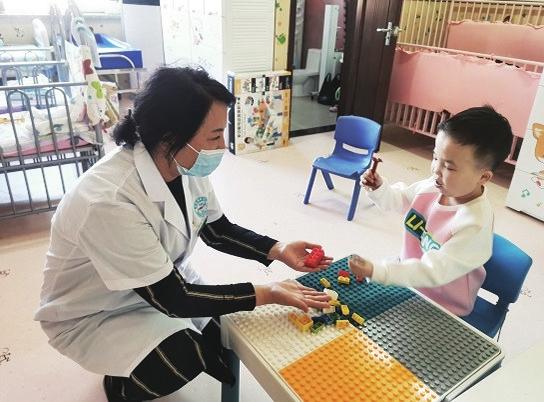

吉林市兒童醫院醫護人員走進兒童福利院。

“十三五”期間,企業退休人員人均養老金從2217元/月增長至2744元/月,增長率達24%;失業保險待遇水平從924元/月增加到1344元/月,增長率達45%。2018年,吉林市在省內率先建立個體人員繳費補貼機制,累計為12.1萬人發放繳費補貼,減輕了個體參保繳費的負擔。

醫療保障能力不斷增強。至2020年底,吉林市城鎮職工基本醫療保險參保近82萬人,城鄉居民基本醫療保險參保近280萬人;全市城鎮醫保定點醫療機構255家,定點零售藥店1215家,基本滿足了參保人員看病和購藥的需求;市區醫保實現整體劃轉和并軌運行,解決了醫保同城不同待遇的歷史遺留問題;探索并建立了長期護理保險制度,為失能人員解決后顧之憂。醫保待遇不斷提高。城鄉居民參保繳費財政補助標準由420元提高到550元;城鄉居民門診慢性病執行全省統一的18個病種,大病保險報銷限額從16萬元提高到30萬元。

文明引領城市振興

城市美了,人民富裕,精神層面追求自然多了。黨的十八大以來,吉林市精神文明建設取得了卓越的成就。特別是2020年,吉林市經過21載的不懈努力,終于成功入選第六屆“全國文明城市”,摘得“全國文明城市”獎牌。

吉林市創城成果豐碩。

宜居的環境是一座文明城市的基礎,也是吉林市的優勢所在。2018年以來,吉林市堅持每年將新增財力的80%用于保障改善民生和解決創城難點問題;僅3年來就完成82個老舊小區改造,維修19條次干路、150條支路、200條胡同;綜合實施黑臭水體整治、廁所革命、農村環境衛生整治,城市周邊、縣鎮村屯居民生活環境大有改善。

堅持文化育人,提升城市魅力。走進吉林市各大公園廣場、江畔棧道、村屯街巷,道德長廊、文明標語、公益廣告、社會主義核心價值觀展示牌等隨處可見。作為歷史文化名城,吉林市每年開展免費兒童劇惠民演出,創排《黃大年》、音舞詩畫《祖國萬歲》《凇雪情緣》和民族舞劇《紅旗》等一批弘揚主旋律的文藝精品,讓城市文化品牌更靚。

吉林市夜景美如畫。潘桂霞 攝

堅決杜絕“野廣告”,做到溯源查處、媒體曝光、頂格上限處罰;強化校園周邊占道經營、私搭亂建等違法行為的治理……“精細化、網格化、智能化”標準建設的城市管理指揮平臺開始應用,實現了“一站式”受理、網格布局、多部門關聯,為構建“大城管”格局奠定基礎。

激流勇進、同舟共濟,吉林市正在向未來更加美好城市,砥礪前行。

奮斗在一線 勞動最光榮

江城大地的發展與進步,離不開一線奮斗者的努力。黨的十八大以來,吉林市各條戰線涌現出了眾多楷模式的人物。

全國勞動模范、吉化煉油廠加氫一車間操作女工李艷正在控制室精心監盤。

吉林碳谷碳纖維股份有限公司高級技術員李凱,一直潛心于聚合與紡絲生產工藝的技改工作中,取得50余項技術成果,包攬了集團公司的10項創新大獎。

中油吉林化建工程有限公司電儀公司儀表班班長王亮,用10年時間,由一個農民工成長為企業里一專多能的優秀技術工人。2019年,他獲評“全省優秀農民工”。

豐滿區泰山街道華西社區書記王雪,按照“一口清”導辦、“一門式”受理、“一條龍”服務的模式,創建社區綜合、信息、服務三大平臺,實現了10分鐘社區治理圈、便民服務圈的“雙十圈”服務目標。

熱心公益的80后企業家郭恒吾,無私奉獻的昌邑區左家星火小學教師于曉華……一個個先進人物,在平凡的崗位上,筑起了江城道德精神的高地,示范和引領著全市人民同心協力,奮勇前行。

近年來,吉林市深入組織發現先進典型,積極傳播正能量,先后開展了“吉林市道德模范”“感動江城人物”“江城好人之最美系列人物”等評選活動。截至目前,吉林市有1人被評為全國道德模范、37人被評為省級道德模范及提名、123人被評為市級道德模范及提名;有24人被評為“中國好人”、280人被評為“吉林好人”,780人被評為“江城好人”。

百年風雨歷程,催人奮進前行。在開啟全面建設社會主義現代化新征程的偉大道路上,吉林市將在黨的領導下,上下同心,不懈奮斗,開創全面振興全方位振興的新局面。

(本版圖片為資料圖片)