“王老師,您下學期還在這里教書嗎?”望著孩子們那渴望知識的眼神,王秀娟堅定地回答:“我不走!只要還有一名學生,我就堅持在山里教書。”

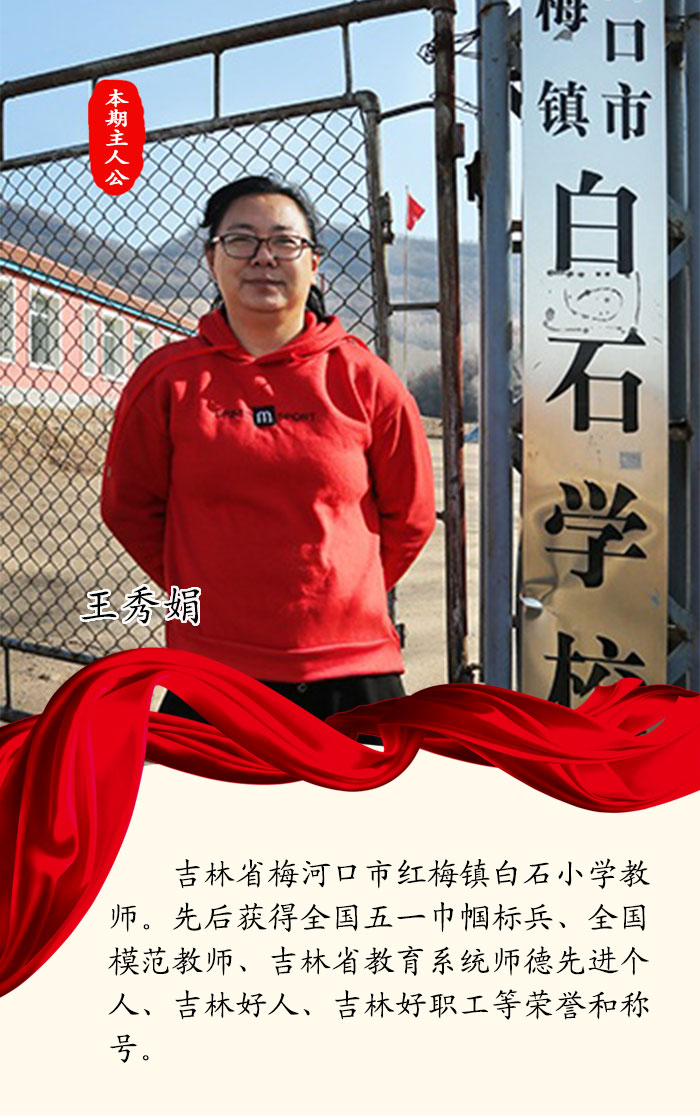

1997年,王秀娟在師范學校畢業后,就回到了家鄉白石小學教書,至今已24年了。學生從剛來時的一百多名,到如今的16名,再到今年暑假結束后的9名,學校不斷地縮小,但她依舊堅守、奮斗在這里。因為這里有她日夜牽掛的學生,她要用心去關愛、呵護他們。

有一次,她給學生們上課時,突然聽到“嗵”的一聲,循聲望去,發現一名學生摔倒了,一開始以為是學生淘氣,當跑過去查看時,發現這名學生臉色蒼白、身體僵直、眼瞼上翻。“這分明是抽搐的癥狀!”她一邊讓其他學生上自習,一邊抱起這名學生就往村衛生室跑,途中她怕孩子咬傷自己,情急之下,直接將手指塞進孩子嘴里……孩子得救了,她的手指卻被咬傷了,而她卻覺得“孩子沒事就好,自己受點傷不算什么。”

事情發生后不久,王秀娟專程對這名學生做了一次家訪,家訪中,她了解到這名學生從小就體弱多病,只要感冒發燒就會抽搐。摔倒那天早上,孩子就覺得渾身難受、四肢無力,本以為吃了感冒藥會沒事,結果還是發生了抽搐。

這次家訪觸動了王秀娟,為了更好保障學生們的身體健康,她做了個小藥箱,里面放置了幾種常見的必備藥品,哪個學生不小心跌倒擦傷了,對其進行簡單的消毒包扎;哪個學生有發熱頭疼的癥狀,對其測量體溫,并把學生情況告訴其父母。

慢慢地,小藥箱在學生們中間流行開了,不管哪個年級的學生,只要被蜜蜂蟄了、小蟲咬了……都會跑去找她尋求幫助。現在,小藥箱壯大了,發展成了校醫室,藥品種類豐富的同時,也配備了校醫,孩子們的健康更有了保障。

為了讓山里孩子獲取更多知識、增長更多見識,她自學了多媒體教學技術,創新了教學方法和教學模式,尤其在學校缺乏英語老師的情況下,她還主動承擔起四個年級的英語課。那時的她,經常是下課走出這間教室,急匆匆地奔向下間教室……她的辛勤付出沒有白費,孩子們學習興趣提高了,學習成績也進步了。

“雖然很累,可每當看到娃娃們走出大山,我的內心就會涌出兩個字:值了!”王秀娟說。有一年,一名已經考上大學的學生假期回來看她,閑談中聊到了英語,仍記得她的趣味單詞記憶法,甚至這名學生還清晰記得學習“熊貓”這個單詞時,王秀娟先在黑板上畫了一只攀爬的熊貓,又講述了熊貓的珍貴、人工繁殖的不易,說熊貓是人們盼大的,最后教她們“panda,panda大熊貓,盼大盼大不容易。”“讀音加配圖,拼寫與拼音相銜接,單詞一下子就記住了。”

現在,學校里老師學生越來越少了,常有人問王秀娟:“你真想在這里教一輩子?”而她總是堅定地回答:“我要留在這里,教孩子們讀書寫字,陪伴他們成長。”她是這么說的,也是這么做的。在鄉村教師這個平凡而又重要的崗位上,她通過“燃燒”自己,照亮山村孩子希望的道路。