中國梅花鹿之鄉(xiāng)東豐縣,位于松嫩平原腹地,像一顆璀璨的明珠,鑲嵌在吉林省中南部。這里群山環(huán)抱,丘陵綿延,河流縱橫,土地肥沃。穢貊(huì mò)、夫余、高句麗(gāo gōu lí)、女真、蒙古等民族曾在這片熱土上繁衍生息。其南部屬山脊坡麓地帶,植物種類繁多,樹木生長茂密,有著適于自然物種棲息生存的條件。這種得天獨厚的自然環(huán)境,成為梅花鹿種群生存的家園。在這片土地上,后金至清代形成的“盛京圍場”“皇家鹿苑”“養(yǎng)鹿官山”等遺存,成為東豐縣梅花鹿產(chǎn)業(yè)興盛發(fā)展厚重的歷史積淀。從1947年,東豐縣誕生了中國第一家國有鹿場,到如今,東豐縣被命名為“中國梅花鹿種源養(yǎng)殖示范縣”“中國觀展梅花鹿馴化基地”,還有投資26億元正在建設(shè)的“東豐?國際梅花鹿產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投園”。東豐縣將繼續(xù)順勢而為、乘勢而上,實現(xiàn)東豐梅花鹿產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。我們從今天起陸續(xù)刊發(fā)《中國梅花鹿之鄉(xiāng)——東豐走筆》之《“盛京圍場”的興衰》《“皇家鹿苑”的佳話》《中國鹿茸第一品牌——馬記鹿茸》《騰飛的東豐鹿業(yè)》等四個篇章,為大家講述東豐縣作為中國梅花鹿之鄉(xiāng)的生動故事。

一、“盛京圍場”的興衰

吉林省東豐縣素以“梅花鹿之鄉(xiāng)”著稱于世。早在清朝初期就被辟為皇家禁墾圍場,野生梅花鹿在這里生息繁衍。

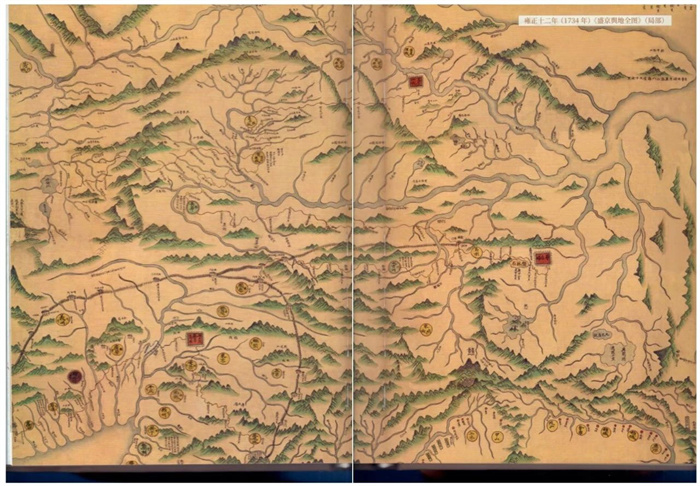

雍正十二年(1734)盛京輿地全圖

《清朝文獻通考》記:東豐縣“明為海西衛(wèi)葉赫、哈達、輝發(fā)三部地,……天命年間設(shè)盛京圍場,協(xié)領(lǐng)守之。”據(jù)地方史料記載,后金天命4年(公元1619年),愛新覺羅?努爾哈赤一統(tǒng)海西、建州等地,馭王者之威,巡獵至此。罕王深為梅花鹿之神駿所傾倒,慨嘆此間地寶物華,蓋世無倫。太祖建都盛京(今沈陽),遂將此地辟為“盛京圍場”,以供王族狩獵,擇地講武,備訓卒徒之用。

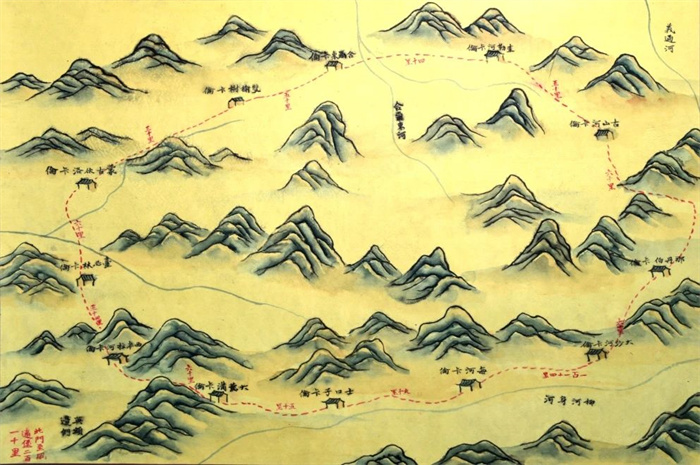

盛京圍場卡倫全圖 繪于1904年,現(xiàn)藏于遼寧省檔案館

“盛京圍場”占地面積相當于今吉林省東豐、東遼、梅河口、海龍、輝南、柳河和遼寧省西豐等市縣之地,南北約480里,東西約490里,共設(shè)圍場105圍。如果按輝發(fā)河和遼河水系流向,又分為東流圍和西流圍。東豐縣屬東流圍,共有圍場22處,其中有專供皇帝狩獵的御圍6處。

東豐縣清代22圍分布圖 原載《皇家鹿苑通考》

據(jù)史料記載,清康熙皇帝于康熙二十一年(公元1682年)東巡謁祖曾進入東豐境內(nèi)伏力哈色欽圍駐蹕、狩獵;清乾隆皇帝于乾隆八年、十九年(公元1743年、1754年)兩次進入東豐境內(nèi)狩獵。

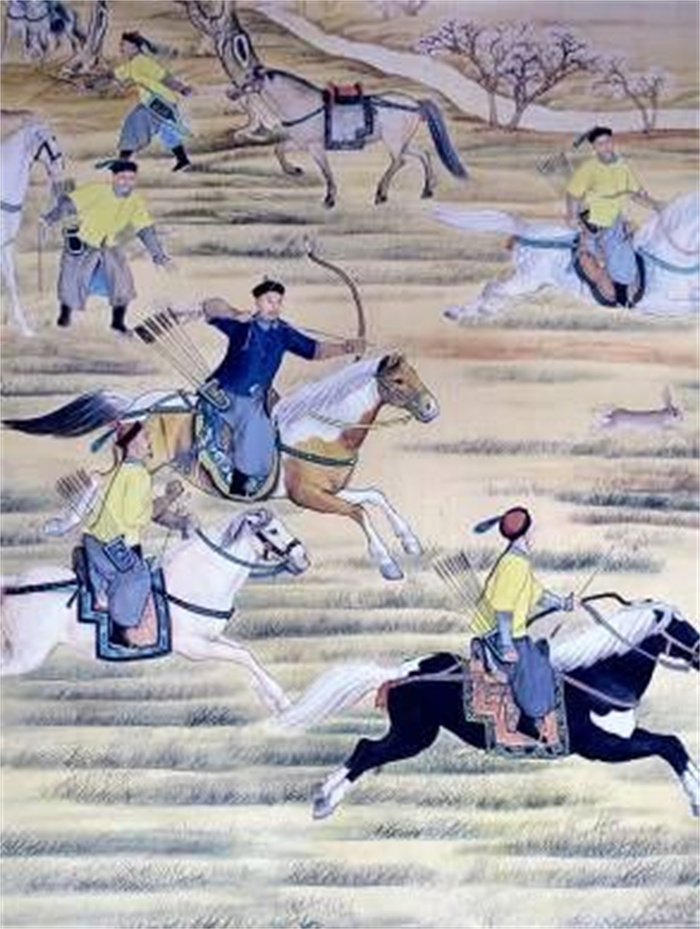

康熙狩獵圖(清?郎士寧作)

“盛京圍場”不僅僅是皇家的狩獵場,亦具有滿族傳統(tǒng)的“圍獵習武”“八旗官兵演練”“為清廷提供貢品”之功能。據(jù)《盛京典制備考》記載:盛京圍場“每二年一次捕鹿羔六十只,每年進貢都有皇帝朱批數(shù)列。以鹿計,有干鮮鹿肉、鹿舌、鹿鞭、鹿尾、鹿肚、鹿筋、鹿肺、鹿肝等十幾種之多。”捕獵、進貢事宜全由盛京將軍派員主辦。

乾隆狩獵圖(清?郎士寧作)

嘉慶、道光之后,八旗武備松弛,皇帝光顧圍場的次數(shù)減少,盛京圍場漸漸松馳。這時關(guān)內(nèi)“逃荒”而來的流民日益增多,他們潛入圍場開荒種地,打圍狩獵。清政府嚴禁“采捕私墾”的詔令變成了一紙空文,不得不于同治十三年(公元1875年)廢除了皇室行圍之慣例。清光緒初年,百姓紛紛進圍場墾荒、狩獵。至此,“盛京圍場”逐漸淡出了歷史舞臺。

原標題:中國梅花鹿之鄉(xiāng)——東豐走筆之一:“盛京圍場”的興衰