昨晚,小馬發現在B站(嗶哩嗶哩簡稱)上的@共青團中央 @中國退役軍人 @中國青年報 @青春吉林等官方賬號聯合發布了由長春電影制片廠創作的紅色經典影片《上甘嶺》修復版本,隨即該頁面立刻引發廣大網友關注和熱議,截至影片上線12小時左右,播放量已達15.8萬次,轉評贊及收藏總數更突破5萬。

更值得一提的是,電影下的留言板塊也十分火熱,很多網友都表達了對這部影片的喜愛和對片中呈現的“最可愛的人”的至高崇敬,紛紛留言“向志愿軍戰士致敬!”“誰是最可愛的人!”“人民英雄永垂不朽!”留言中,還有不少志愿軍老戰士的后人深情回憶祖輩父輩的故事,引發網友淚目和致敬,很多網友更是表達了“希望能看到更多優秀的老影片,汲取精神力量”“經典常看常新”的迫切愿望。

今天,小馬就帶大家再次回顧一下這部紅色經典影片。畢竟,關于如何塑造“最可愛的人”,長影的很多作品都早已給出了行業標桿式的“優秀答案”,衷心希望無論是專業還是業余的文藝工作者或愛好者們均可以此為準,做出更優質、更加積極向上的原創詮釋!

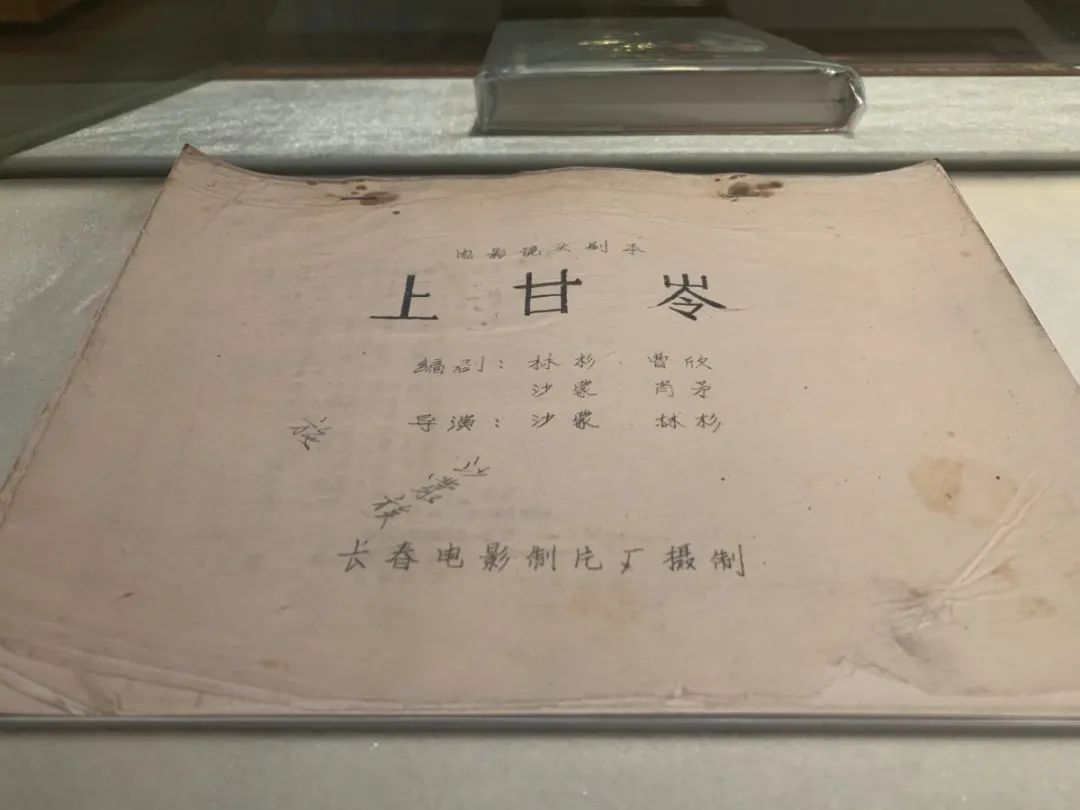

長影舊址博物館內《上甘嶺》展區

舉世聞名的上甘嶺戰役,志愿軍殊死搏斗,使上甘嶺變成一道攻不破的防線,創造了以弱勝強的光輝范例,打出了震撼世人的上甘嶺精神,這就是:為了祖國,為了人民,為了勝利的奉獻精神;不屈不撓,團結戰斗,戰勝困難的拼搏精神;英勇頑強,堅決戰斗,血戰到底的勝利精神。

上甘嶺的精神成為幾代人學習的榜樣,也激發當年許多藝術家以上甘嶺為素材,創造出許多膾炙人口的作品,如電影《上甘嶺》《英雄兒女》《打擊侵略者》等。特別是長影創作拍攝的經典戰爭影片《上甘嶺》,更是使上甘嶺戰役家喻戶曉。

影片《上甘嶺》于1956年上映,主要講述了1952年秋,在舉世聞名的上甘嶺戰役中,志愿軍某部八連,在連長張忠發的率領下堅守陣地,與敵人浴血奮戰,最終取得勝利的故事。

從中國電影博物館提供的相關介紹中可知,在影片拍攝之初,長影派出了由沙蒙、林杉任導演,曹欣、沙蒙、肖矛、林杉負責劇本寫作的創作班子。班子組建了起來,接下來就該出發到拍攝地進行考察,可這對該片導演之一的沙蒙來說并非易事。當時年近50歲的他,身體一直不是特別好,要去上甘嶺必須越過高達300多米的五圣山,作為影片核心的創作人員,把片子拍好是他的責任,于是他堅持與攝制組前往拍攝地,最終克服困難,來到了上甘嶺進行取景。

中國電影博物館4號廳——電影《上甘嶺》分鏡頭劇本原件(來源自中國電影博物館官方公眾號)

出現在攝制組眼前的是一座寸草不生的山,幾乎看不到樹木和動物,山頂的石頭被炸松翻起一米多深,嶺上鋪了厚厚一層子彈殼、炮彈皮,隨手抓把土就能數出幾十粒彈片,一截不到一米的樹桿上嵌進了一百多個彈頭和彈片,雖然戰爭早已結束,但看到此情此景大家依舊能感受到當時戰爭的殘酷與激烈。隨后的兩年里,攝制組又幾度來到上甘嶺,采訪了100多位當年參加過上甘嶺戰役的志愿軍戰士,并且沙蒙與林杉還以志愿軍戰士的身份,在當地體驗了200多天的“戰地生活”,記錄下來的材料多達數十萬字,就是這些筆記和上甘嶺上的焦土,讓他們更加堅定要將此故事拍攝出來。

戰爭是慘烈的,可導演沙蒙卻并不想把它拍成一部完全悲憤的電影,他希望影片有一定的“史詩”氣質,并且能給予人溫暖,經過一番研究,他將視角放在了上甘嶺戰役中一條普通的坑道和參與戰斗的其中一個連隊上,用戰士之間的情感以及他們大無畏的精神去打動人。基調定好,編劇林杉馬不停蹄地開始創作,不久便完成了初稿,接過劇本的沙蒙很是滿意,但林杉還是覺得缺了點什么,但具體是什么他又說不上來,直到他看到一篇關于志愿軍女衛生員的報道,一下子醍醐灌頂,終于找到了劇本中缺失的東西。

在上甘嶺戰役中,年僅17歲的女衛生員王清珍負責護理坑道中的20多名重傷員,她除了給傷員喂水、喂藥,還要喂飯,還要背傷員出洞解大小便。不管工作多累,她的臉上依舊掛滿笑容。為了鼓舞傷員戰勝病魔,緩解殘酷戰爭帶給戰士們更加思念祖國親人的情緒,王清珍還用干啞的嗓子為戰士們唱起了《翻身道情》《南泥灣》等革命歌曲歌,戰士們就是在這歌聲中站了起來,走上戰場。從她的真實故事中受到啟發,創作班子決定把她的形象經過藝術加工后搬上銀幕,從而誕生了影片中的經典鏡頭。

片中,當衛生員王蘭唱起《我的祖國》的時候,鏡頭逐漸從坑道轉向了祖國的大好河山……讓觀眾感受到祖國的壯闊與雄偉,更加深了保衛祖國、建設祖國的強烈愿望。這首片中插曲《我的祖國》也流傳至今,久唱不衰,成為幾代中國人心靈深處的情感記憶。

“一條大河波浪寬,風吹稻花香兩岸,我家就在岸上住,聽慣了艄公的號子,看慣了船上的白帆……”在這么好聽的旋律和朗朗上口的歌詞背后,還有一個“被逼出來”的幕后故事。據了解,當年這部電影拍完后,攝制組并沒有解散,因為導演覺得既然拍的是一部講情感的戰爭片,那么一定得有一首有情懷的插曲。于是,正在南昌寫電影劇本的喬羽被火速請往長春電影制片廠進行歌詞創作,看完影片,他大為贊嘆,真正的考驗也隨之而來。

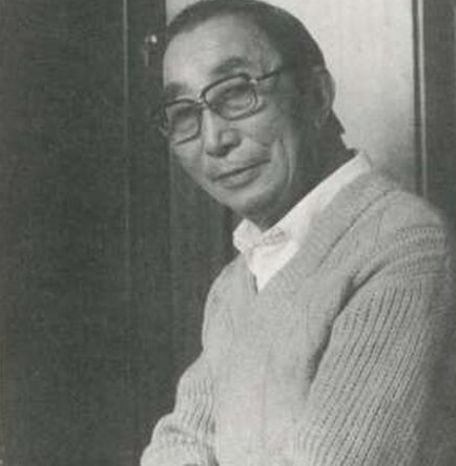

喬羽

面對眼前的戰爭片他無從下手,雖然之前他與作曲家劉熾合作的《讓我們蕩起雙槳》大受歡迎,但那描繪的是生活美好的景象,而這次寫戰爭歌曲,讓他倍感壓力。采訪時,喬羽回憶道:“因為我寫歌的時候,電影已經拍好了,他停工待料,整個攝制組不能解散,就等著我寫,導演急得不得了,但我硬是寫不出來。”雖然沙蒙每日都會來找喬羽,但也就是看看,對要寫什么怎么寫并沒有給出限定,只是提出:“如果我的電影將來沒人看了,希望你的歌照樣有人唱。”如此寬容的態度讓喬羽感到肩上的擔子更加沉重了。

時間一天天過去,喬羽依舊沒有思緒,正當他焦慮時,一場突如其來的雨使事情發生了轉機,他漫步小河邊,看到雨后孩子們在小河中歡笑玩耍,突然一句話涌上心頭:“一條大河波浪寬,風吹稻花香兩岸……”沒多久歌詞就隨著這條大河流淌而出,寫完之后他拿給沙蒙看,沙蒙一句話也沒說,只是反反復復地看,臨走時回頭望了一下喬羽說:“就是它了!”

劉熾

從沙蒙手中接過歌詞的著名作曲家劉熾一下子被其中所描繪的詩意情境打動了,他決心盡自己最大努力把這首歌的曲譜好。整整一個星期,劉熾足不出戶,把自己關在屋里一遍又一遍地反復吟唱,最后,他終于捕捉到了根據《小放牛》改寫的《盧溝問答》中的頭兩句旋律,他將此稍加改動后作為新歌的引子,引子一打開,旋律便接踵而至。很快,一首優美的歌曲《我的祖國》便誕生了。歌曲完成后,沙蒙找來了郭蘭英演唱錄音,當時中央人民廣播電臺聞訊馬上拿去播出,立即在聽眾中引起了不小反響,以至于電影《上甘嶺》還未公映,人們就已經開始傳唱。

《上甘嶺》作為新中國成立后,較早出現的具有“史詩”氣質的戰爭題材電影作品,其制作精良、影響廣泛,它將戰爭宏大而逼真的場面展示了出來,將戰士與戰士之間的革命友誼真實地流露出來。這部影片的成功之處更在于其唯美、質樸、純真的表達方式,它更是對以后戰爭片的拍攝提供了一個參照“標桿”和多元化的方向。

經歷了60多年的光陰,電影中的英雄形象仍未褪色,時刻提醒我們不要忘記過去的苦難,今天的和平來之不易,每一寸國土都灑滿了革命先烈的熱血,人民英雄永垂不朽!