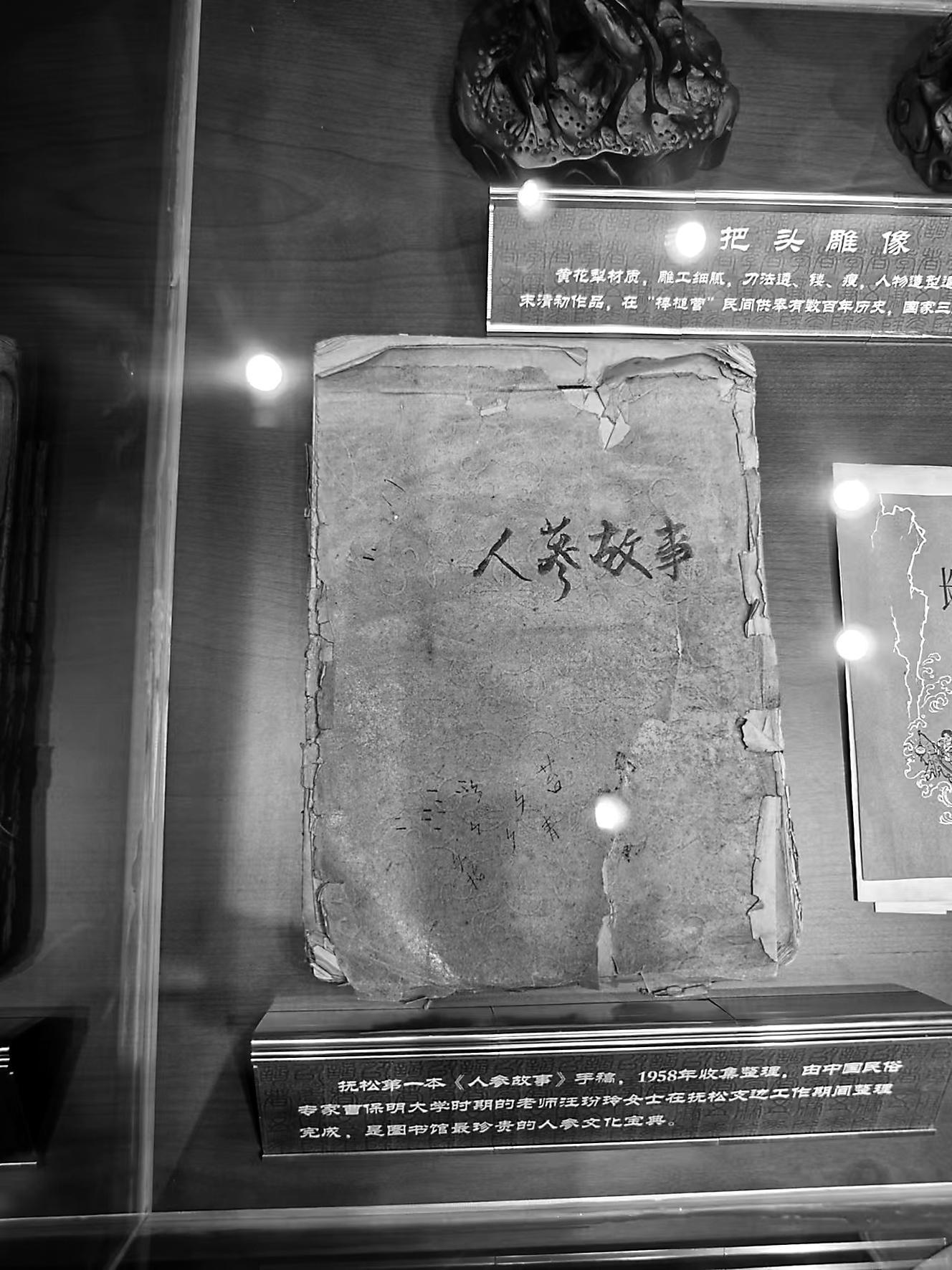

《人參故事》手抄本 曹保明 攝

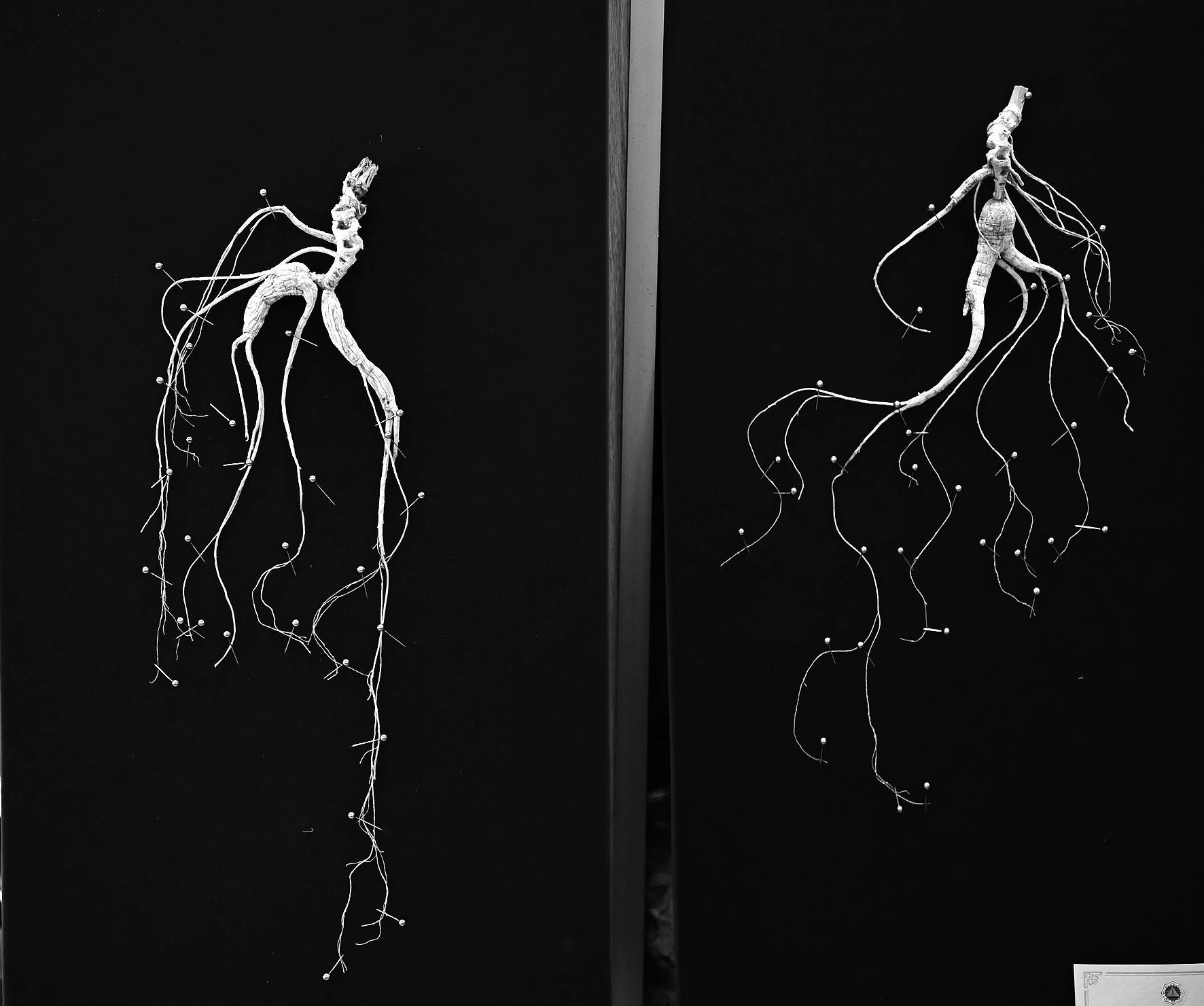

萬良人參市場里的人參 趙博 攝

歷經歲月洗禮的大栗子火車站 趙博 攝

歷經歲月洗禮的大栗子火車站 趙博 攝

萬良人參市場里的人參 趙博 攝

問道吉線G331大型文化采風團來到全國聞名的人參文化之鄉——撫松,我們見證了一句話:“世界人參看中國,中國人參看吉林,吉林人參看撫松。”

當我們走進撫松這座人參文化古城的時候,首先帶給我們驚喜的就是在縣圖書館參觀了人參文化文獻展區,展區里收藏了200多部人參文化的讀本,包括古今與人參有關的古籍、文獻、傳說、故事、挖參把頭口述史等。在這些讀本中竟然有1958年的手抄本——《人參故事》,是由東北師范大學教授汪玢玲收集的。這部手抄本的作者汪先生是我國民俗學、民間文藝學學科的奠基人,北京師范大學教授鐘敬文先生的親傳弟子。上世紀50年代,她帶領學生來長白山采風,以人參故事為題材,這才留下了這部手抄本。這是我國近代重要的地域文獻,填補了中國人參文化典籍、口述和理論文化的空白,進一步豐富了吉林人參文化的內涵。

還有一個重要的價值是,在這200多部人參文化讀本當中,大量的撫松人參文化專家都被一一列入其中,形成地域文化獨一無二的價值,更是人參文化與地域關系的活態大全。

撫松每年都舉行人參文化節。每當這個民俗節日前后,徜徉圖書館里的學生、教師、老把頭、游客把這里當成了人參課堂,那200多本人參文化讀本,產生了重大的文化傳播作用,全面促進了人參文化的傳承與傳播。所以,人們說,撫松是一座人參文化的“故事城”。人參文化在這里形成了與一座城市自然、歷史、文化、情懷共生共長的先例,這是一種獨特的文化創造。

也可以這樣說,由于有了這樣一個圖書館,它所收藏的這些人參文化的瑰寶,使得撫松作為人參文化之鄉更加名副其實。而且這些讀本還記載了古今人參文化發展史,特別是清末民初,以及新中國成立后大量的關于人參的傳說和故事,包括人物生活故事、地名故事、人參采挖故事,還有人參老把頭講述的故事等,特別珍貴的是這部手抄本的口述性。由汪教授收錄、收集、記錄整理的這部《人參故事》手抄本,基本來自當年撫松老人參把頭們的口述,他們的口述變成了今天人參文化的源頭。長白山以人參文化為主的文本和它的核心內涵,都在這個圖書館的200多部著作中得到了充分體現。

撫松人參文化最具代表的地方還有萬良人參市場。萬良,古稱“萬兩河”,是因為這一條河里曾盛產黃金,稱為萬兩,后來轉稱萬良,是因為大量的土著族人和闖關東人在這里從事著人參的采挖。特別在清代,由打牲烏拉衙門所組織的貢山丁,亦即放山丁,他們集中在撫松一帶進長白山采挖人參。在清代封禁長白山的300多年間里,撫松一直是從事人參采挖的重要場所。

據萬良鎮鎮長介紹,僅萬良鎮就有人參銷售公司、作坊四五百家,而在這四五百家當中,家家都有著四代以上人參文化傳承人。我們走進了其中一家參造作坊,作坊老板的父親和爺爺從前都曾上山挖過人參,從父親到他這一代開始把人參的各項研究進一步細化,引進了中外技藝又與本土結合,做成了新的人參鄉土深加工產品。由此可見,萬良的四五百家參造機構,具有清晰的文化傳承和鮮明的地域特點。

萬良人參古鎮從淘金河流的萬兩河到人參產銷的國際化,使萬良作為人參文化的集散地具有了世界性。它的存在,同時加上縣圖書館200多本的人參故事、文化讀本,使得吉林省的人參文化、長白山的人參文化能夠傳播到世界各地。

今天,吉林的人參產地,包括通化、白山、集安、延邊等地方,那些傳承人參文化的村落和鄉鎮的文化結構和生存結構、生產結構,再加上人參文化著作,它們集中塑造了吉林人參、長白山的人參文化。

來源:吉林日報·彩練新聞

作者:曹保明

初審:馬萍

復審:劉晗

終審:張宇