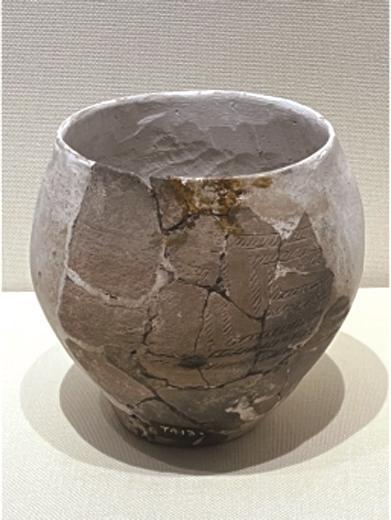

陶罐 新石器時期 (吉林省博物院藏)

陶鼎 青銅時期 (吉林省博物院藏)

“千年窯火,陶冶成器”,“泥沙入手經摶埴,光色便與尋常殊”。 陶器是以黏土為主要原料,它不僅便于加工成型,也更便于自然資源的利用。陶器作為人類文明的重要載體,是人類社會由舊石器時代發展到新石器時代的標志之一,新石器時代作為人類歷史上一個重要的時期,以其獨特的制陶工藝成就而著稱,陶器的出現和使用對促進定居生活和農業生產有著積極的推動作用,標志著社會經濟形態從采集、漁獵為主,逐步過渡到以農業(包括牧業)為主的生活方式,陶器的出現是人類社會發展史上的一項劃時代的創造發明,它象征著人類社會蒙昧狀態的結束和初級文明時代的開始。人類從利用天然材料并將其加工成石器、骨器、木器,直到后來利用火的威力改變泥土的特性而創造出一種前所未有的材料----陶。陶坯需經過多道工序后在窯內經受千度高溫的燒煉,工匠們需要等泥沉,等胚干,等火旺,等陶涼,最終成就一件成型的陶器。

新石器時代大約從18000年前開始,結束時間從距今5000多年至2000多年不等。新石器時代早期(距今約12000—9000年),陶器的制作尚處于起步階段,器類簡單,多為陶片,摻雜較大的石英砂粒,采用原始的模制技術和泥片貼塑方法,捏塑成型。到了新石器時代中期(距今9000—7000年),制陶技術有了顯著改進,泥片貼塑法、捏塑法和泥條盤筑法應用普遍,以紅色、褐色陶為主,窯火溫度提高,裝飾手法逐漸豐富起來。新石器時代的陶器多為胎質粗松,猶如磚瓦且表面無釉,實際上這種陶質瓦器,屬于是無釉的“素陶”,后來又發明了“釉陶”。在諸如此類的古代陶器中,尤以彩陶質量最高,類型最多,分布最廣,歷史最長,通常把各類彩陶作為史前文化的典型代表(彩陶,是對古代彩紋陶器的簡稱,因其表面多繪有黑、白、紅諸色的精美花紋,故名“彩陶”)。新石器時代晚期(距今7000—4000年)是陶器藝術發展的高峰期,制陶技術快速發展,輪制技術逐漸普及,陶器顏色純正,裝飾手法多樣。到了仰韶文化早期,終于燒制成了紅陶、灰陶、彩陶、黑陶、白陶等各種特色的優質陶器。尤其在黃河流域彩陶開始流行,以紅陶為底,繪制出黑、白、紅等色彩的各種生動圖案和紋飾,如魚紋、鳥紋、渦紋等,展現了當時人們對美的獨特追求和創造力。陶器上的圖案與紋飾反映了先民的審美觀念、宗教信仰和社會習俗等文化內涵。自從制陶工藝發明后,人類就可以按照自己的需要將不同泥土燒制成各種日用器皿,如釜、灶、缽、盆、瓶、罐、壺、杯等,在生產生活工具方面,有陶紡輪、陶刀、彈丸、網墜兒等。然而,隨著時間的流逝,許多大量出土及發掘的陶器面臨破損與風化的威脅,必然需要涉及技術性的修復與保護,這類陶器不僅要還原其物理形態,更要喚醒其內在的文化藝術價值,因此,陶器修復是一項復雜而精細的工作,在整體修復過程包括以下幾個步驟:其一,清洗與檢查:使用特定溶液清除陶器表面的污垢雜質及附著物與鈣化物,同時記錄其破損情況與歷史信息。其二,拼接與補缺:根據陶器的原始形態,將碎片拼接并補全缺失部分。破損陶器的補配,是依其殘存部位形狀或參考同時期同類器型,將其對應缺損部位恢復原狀,主要有石膏補配、樹脂補配、陶配陶等補配方法。修復時常使用特制膠黏劑與修復泥,以確保修復部分與原器物協調一致。其三,上色與做舊:通過精細的上色與做舊處理,使修復部分與原物融為一體。造型紋飾的還原與色彩與質感的恢復是修復的核心所在,比如,使用顏色遷移技術恢復彩繪陶器的原始色彩等等。修復過程中,需要深入理解陶器的歷史背景與藝術風格,修復不僅是物理層面與技術層面的修復,也需要修復技師懷有著對歷史與文化的敬畏之心。

來源:吉林日報·彩練新聞

作者:高 鵬

初審:馬萍

復審:劉晗

終審:張宇