開欄語:

白山銘刻著不屈的抗爭,松水浸潤著熾熱的忠魂。作為東北抗日聯軍創建地,中國共產黨帶領吉林人民,在這片熱土上留下了可歌可泣的革命故事、悲壯激越的戰爭遺存,為吉林大地注入了生生不息的精神動力。

本報從今天起,開設“銘記歷史 緬懷先烈”專欄,追溯那氣壯山河的崢嶸歲月,銘記那感天動地的英雄事跡,賡續革命先烈的奮斗血脈,為民族復興匯聚磅礴的吉林力量。

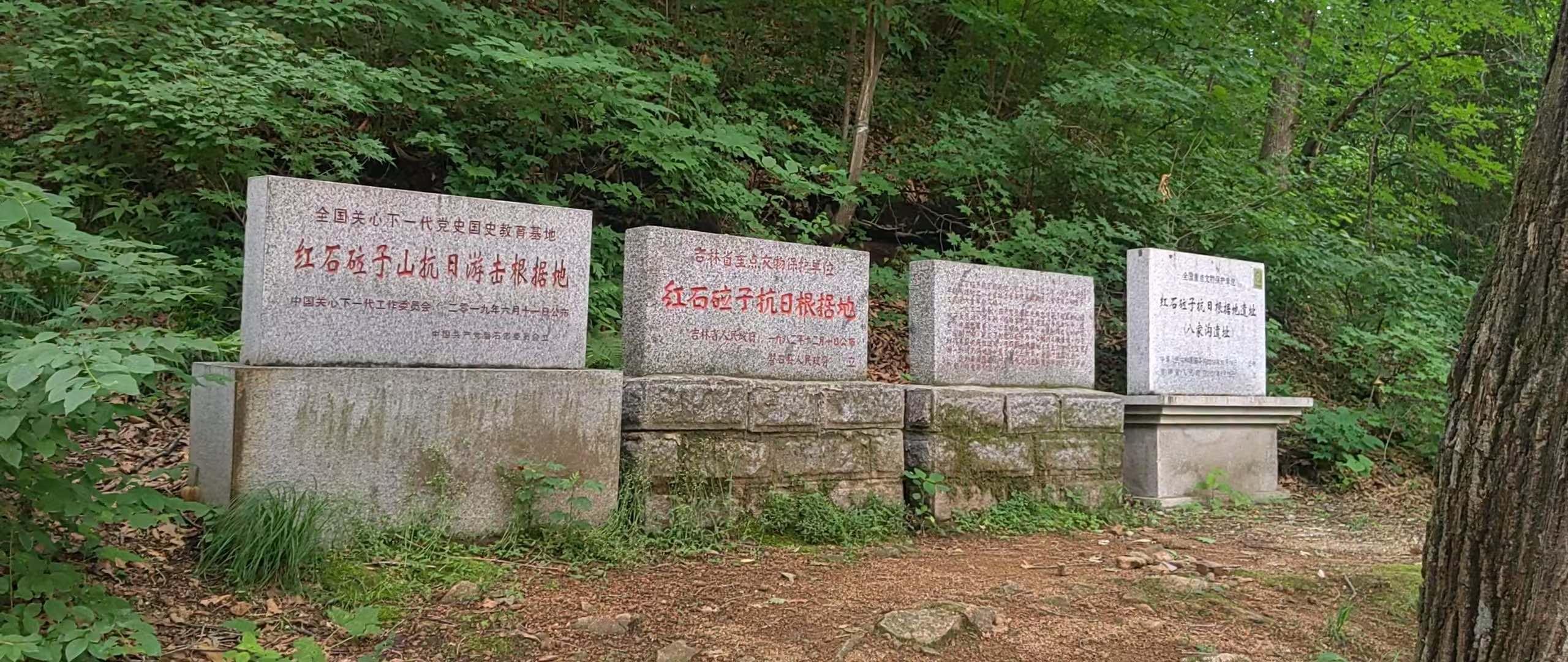

初夏時節,草木蔥蘢。記者一行走進磐石紅石砬子抗日根據地遺址,踏著當年東北抗聯將士的足跡,穿行在深山密林間,重溫那段用鮮血與信仰鑄就的崢嶸歲月。

紅石砬子抗日根據地遺址位于磐石市區以西20公里處、磐伊公路北側的紅石砬子山區,山高林密、地勢險要、易守難攻,為抗聯隊伍提供了生存與戰斗條件。這里曾是中國共產黨在東北地區建立的第一個抗日游擊根據地,也是中國共產黨領導的第一支抗日武裝——磐石赤色游擊隊的創建地,是東北抗日聯軍誕生的搖籃。

沿著崎嶇的山路拾級而上,腳下盡是濕滑的泥土,兩旁是叢生的荊棘。遙想當年,楊靖宇將軍率領抗聯戰士,就是依托這樣的地形,克服艱難萬險,與日寇展開殊死較量,用最簡陋的武器和最熾熱的信仰,在這片紅色土地上鐫刻下浴血奮戰、保家衛國的光輝征程。

營房、地窨子、戰斗工事……行走在紅石砬子山區,能看到遍布山間的多處抗聯遺跡。“這種依山而建的半地下營房,門高不足1.5米,內部陰暗潮濕,只靠火炕火墻取暖,卻曾擠住四五名戰士。他們不僅要忍受惡劣的環境,還要隨時準備戰斗,可以想象抗聯戰士擁有多么堅強的信念和意志。”吉林省文物考古研究所紅石砬子抗日根據地遺址考古隊執行領隊李寧寧指向一處低矮的地窨子遺址介紹道。

自2021年以來,吉林省文物考古研究所將現代考古學的系統田野工作應用于革命歷史遺跡,昔日抗聯戰士的生存狀態與戰斗場景愈發清晰可感。“截至目前,在紅石砬子山脈南北兩側十五道溝谷內,發現東北抗聯相關遺跡3300余處,形成了以八家溝、二趟溝等為核心的龐大東北抗聯遺址群,可以確認紅石砬子遺址群為目前現存規模最大、保存最好的抗聯遺址群。”李寧寧的語氣充滿自豪。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,紅石砬子抗日根據地考古隊正在這里進行第5年考古發掘工作。記者采訪時,數十名考古工作人員小心翼翼地清理著土層。手鏟翻動間,一段段沉睡的歷史被喚醒。隊員譚曉明已經在這里從事考古工作近4年,往返市區幾十公里,有時在山上一待就是一整天。“山里收不到手機信號,隊員們之間開玩笑,說我們過著‘與世隔絕’的生活。”

與深山為伴,日子雖清苦,但心里踏實。“和抗聯戰士相比,我們的困難不值一提。通過考古發掘,可以讓更多人了解到東北抗聯的歷史功績,感受東北抗聯精神的偉大力量,這既是使命的傳承,也是信仰的延續。”

在紅石砬子抗日根據地遺址,激昂的戰歌時常在山谷間回響——游客們自發吟唱的紅色旋律,讓當年的烽火與熱血,再度在這片英雄的土地上燃燒。

在紅石砬子抗日根據地遺址不遠處的磐石市博物館(磐石市抗日斗爭紀念館),考古成果已經轉化為生動的展覽。一件件帶著戰火痕跡的文物、一幅幅還原歷史場景的圖片,讓游客們穿越時空,感受抗聯戰士在這片土地上浴血奮戰的壯烈場景。

“通過主題展板、歷史照片、珍貴的出土文物和專業化的講解服務,我們構建起立體化展陳體系,生動再現抗聯戰士的英勇事跡。”據館長李秋虹介紹,該館一方面與吉林省博物院、吉林省文物考古研究所聯合舉辦主題展覽,同時與武漢革命博物館、井岡山革命博物館等紅色場館展開交流合作;另一方面成立宣講團,走進學校、社區和企業,讓更多人了解這段歷史,讓東北抗聯精神一代代傳承下去。“這種創新型的‘請進來+走出去’傳播模式,讓紅色基因煥發出新的時代價值。”

如今,漫步磐石市區,東北抗聯紀念設施巍然矗立,紅色標識隨處可見。這座浸潤著英雄血脈的城市,正以鮮明的歷史印記,激勵人們在新征程上砥礪前行。

來源:吉林日報·彩練新聞

作者:趙乃政 趙夢卓 王藝博

初審:劉晗

復審:馬萍

終審:張宇