7月4日,甘棠箐遺址研究團隊在國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》(Science)在線發(fā)表研究論文,向國際學(xué)術(shù)界公布了一項具有重大突破意義的考古發(fā)現(xiàn)和多學(xué)科研究成果。論文描述分析了在云南甘棠箐遺址發(fā)掘出土的、35件保存完好的、年代約為距今30萬年的木器,與木器伴生的文化遺存包括大量石制品、骨角器、動物化石、植物遺存和用火遺跡。

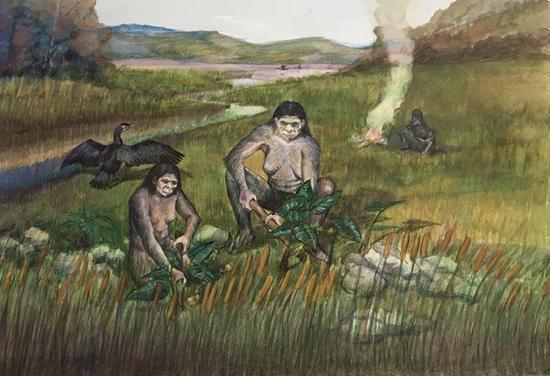

這些痕跡清楚、特點鮮明的木器,是目前東亞地區(qū)最早的木器,主要功能是對可食性植物根莖的挖掘,可以被稱作“挖掘棒”。遺址出土的石器多為小型刮削器,形態(tài)簡單,加工痕跡精細(xì),彰顯東亞舊石器時代文化的鮮明特征。

甘棠箐遺址,坐落于云南省撫仙湖南約5公里的一處自南向北流淌的小溪西側(cè)的坡地上。該遺址發(fā)現(xiàn)于1984年,1989年做過首次考古發(fā)掘,出土大量石制品和動物化石及木質(zhì)材料。2014-2015年和2018-2019年兩個野外考古季,該遺址被再次發(fā)掘,揭露面積64平方米,挖掘深度3.5-7米,出土豐富的石制品、動物化石、木質(zhì)材料、植物種子和用火遺跡。

此次出土數(shù)十件木器是一項世界級重大考古發(fā)現(xiàn)。由于木材是有機材質(zhì),易分解腐爛,對于埋藏環(huán)境和保存條件要求嚴(yán)苛,舊石器時代保存下來的木質(zhì)遺存十分稀少,舊石器時代早中期的木制工具更為罕見,現(xiàn)有的證據(jù)僅在非洲和歐亞大陸西部有少量發(fā)現(xiàn)。甘棠箐木器是目前東亞最早者,不僅填補了國內(nèi)舊石器時代木制品研究的空白,同時對探討木器的起源、加工技術(shù)、功能、演化發(fā)展過程具有重大意義。

長期以來,學(xué)術(shù)界流傳“東亞竹木器假說”,認(rèn)為東亞地區(qū)古人類在舊石器時代高度依賴竹木器,那些相對簡單的石器主要功能是制作竹木器,后者承擔(dān)人類生產(chǎn)生活的主要任務(wù)。一些學(xué)者到中國南方和東南亞進行制作與使用竹木器的實驗,證明竹木器可以用簡單的石器制作,并能用來從事很多狩獵-采集和加工活動。但由于植物材料易于降解,考古界苦于無法找到相關(guān)證據(jù),該假說一直處于理論探討階段。

甘棠箐成組木器的出土,證明東亞遠(yuǎn)古人類確實制作和使用過木器(目前尚未發(fā)現(xiàn)竹器),木器在先民的生存活動中起過重要的作用。甘棠箐所出土的挖掘工具,大大拓寬了我們對早期木器加工技術(shù)和使用功能的了解,也使“東亞竹木器假說”得到強有力的支持。

甘棠箐遺址出土的石器,具有東亞舊石器時代早中期的傳統(tǒng)特點,但蘊含新的信息,對于重新認(rèn)識東亞舊石器時代文化傳統(tǒng)的成因,和東亞古人類特定的工具技術(shù)水平與認(rèn)知能力,具有重要的啟示作用。

該遺址出土的石器大多為小型者,外觀古樸,缺乏技術(shù)的復(fù)雜性和形態(tài)的規(guī)范性,這樣的材料曾經(jīng)被一些學(xué)者當(dāng)作東亞古人類技術(shù)落后、思維簡單的證據(jù)。甘棠箐石器中有些標(biāo)本在刃口處出現(xiàn)細(xì)小勻稱的修理痕跡,表明工具的制作者具有對石器使用部位細(xì)致加工的能力。與石器伴生的用于對石器精細(xì)加工的軟錘材料,是目前東亞最早者,在世界范圍的舊石器時代早中期遺址中也難得一見。

軟錘的發(fā)現(xiàn),證明當(dāng)時東亞的先民在石器技術(shù)上并不落后于西方的同期人群,甚至在某些方面有其特長和領(lǐng)先之處。這批石器材料還表明東亞舊石器時代的石器特點及其文化傳統(tǒng),在很大程度上受到優(yōu)質(zhì)原料缺失的制約與影響,也由此催生了對可用石材的精細(xì)加工和對木質(zhì)材料的開發(fā)利用,表明東亞古人類在技術(shù)、文化和生存策略上與西方古人群有著不同的演化發(fā)展路徑。

舊石器時代是人類歷史的第一階段。迄今我們對當(dāng)時人類的生產(chǎn)生活所知甚少,每一處新遺址和每一批新材料,都會加深我們對遠(yuǎn)古歷史的了解和對人類發(fā)展歷程的認(rèn)識。

民以食為天。舊石器時代人類利用了哪些食物資源,我們只能從他們的遺留物中得到些許答案。當(dāng)時人類食物獲取的方式主要是狩獵與采集。狩獵的證據(jù)很多,各遺址中大量存在的哺乳動物化石就是明證,甘棠箐遺址也不例外。但采集植物性食材的證據(jù)很少會被發(fā)現(xiàn)。甘棠箐遺址難能可貴,保存了大量植物遺存,首次揭示了古人類盤中餐中廣譜型的植物食材,包括松子、榛子、獼猴桃、多種懸鉤子漿果及葡萄、飛龍掌血屬等植物的果實。甘棠箐遺址首次提供了古人類運用木質(zhì)工具挖掘利用地下植物根莖等食物資源的可靠證據(jù),揭示了生活在熱帶、亞熱帶環(huán)境下的東南亞古人群獨特的資源利用策略和適應(yīng)生存方式。

該研究還揭示了在與歐洲和非洲不同的環(huán)境背景下,東亞古人類獨特的適應(yīng)策略和生存方式。生活在甘棠箐的早期人類在亞熱帶環(huán)境中以植物資源為重要食物對象,而在歐洲舍寧根等北溫帶環(huán)境中,對大型哺乳動物的狩獵則明顯占據(jù)了主導(dǎo)地位。這揭示出舊石器時代人類生存方式的多樣性和東亞古人類因地制宜、靈活變通的適應(yīng)生存策略。

高星 中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所研究員

原標(biāo)題:中國發(fā)現(xiàn)三十萬年前“最早木器”究竟意味著什么

來源:中國青年報

初審:馬萍

復(fù)審:劉晗

終審:張宇