吉劇《桃李梅》

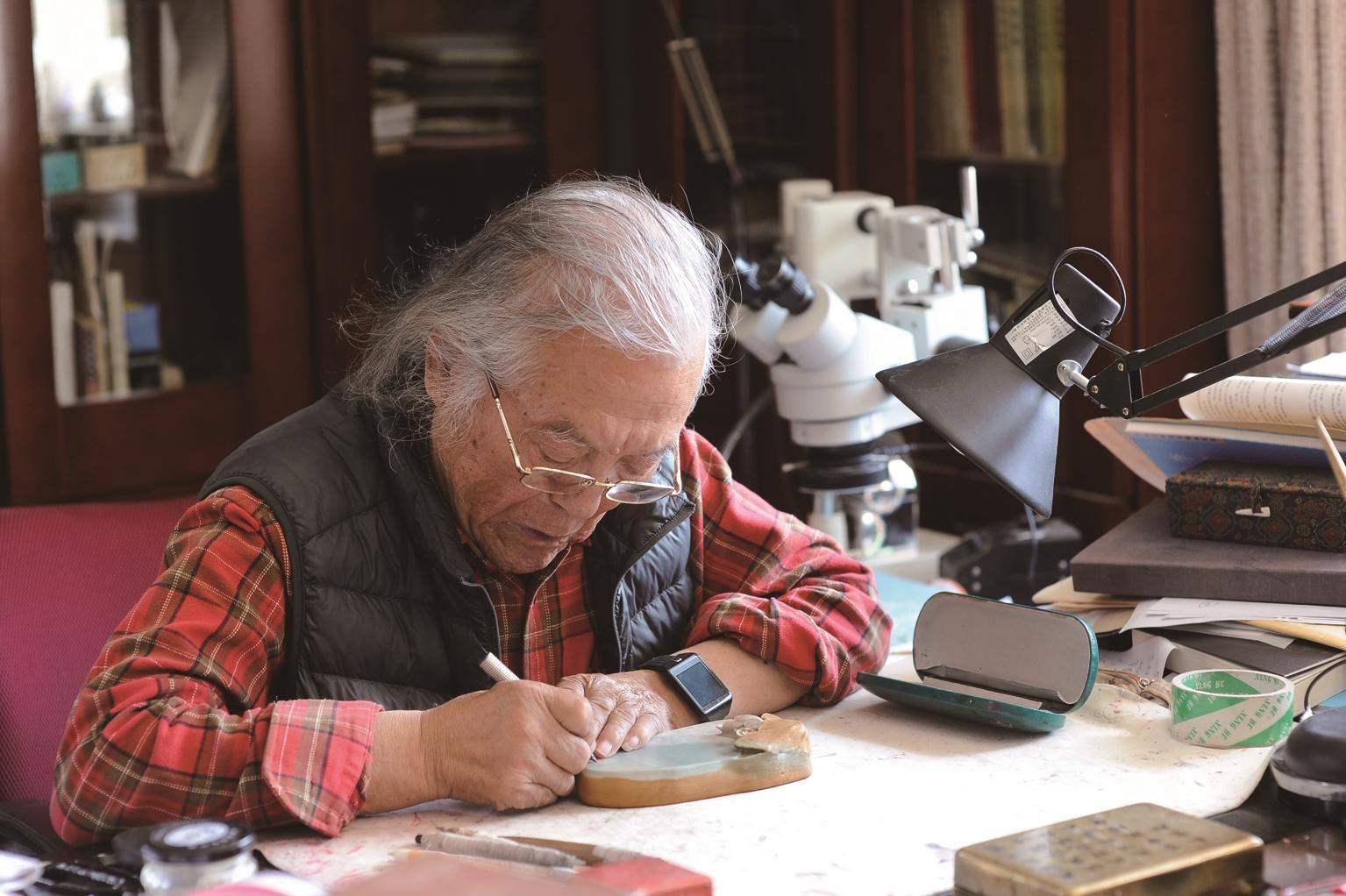

彭祖述在進行創作

長白山采參民俗國家級代表性傳承人趙炳林(中)

伽倻琴彈奏

象帽舞

當長白山的晨霧輕撫過黑土地,松花江的浪花里翻涌的不僅是水流,更是千年文化的密碼。在吉林這片被自然厚愛的土地上,55項國家級非遺與433項省級非遺如同散落的珍珠,串聯起東北先民的生活智慧與精神圖騰。其中,兩項列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄的非遺項目,更讓世界看到了中國東北的文化底氣。

日前,《非遺里的中國·吉林篇》在CCTV-1與央視頻播出,主持人龍洋,中國文物學會專家委員會主任、故宮博物院學術委員會主任單霽翔,歌手、演員張含韻,與吉林的非遺傳承人一起揭開了這些瑰寶的神秘面紗,帶觀眾觸摸那跳動在時光里的文化脈搏。

鼓點里的生命律動

朝鮮族農樂舞的古今對話

在延邊的稻田埂上,伽倻琴的絲弦與鼓點撞出奇妙的共鳴,中國朝鮮族農樂舞就在這樂聲中,將稻作文化基因刻進每一個旋轉騰躍的動作里——象帽舞、手鼓舞等十余種技藝的融合,是朝鮮族先民對農耕生活的詩意重構。

“象帽舞大王”國家級代表性傳承人金明春,創造了“30秒內甩動32米雙層彩帶并完成44次跳躍”的吉尼斯世界紀錄,用極致的技藝丈量著傳統與現代的距離。節目中,他的弟子太永春挑戰“30秒內甩動33.4米超長彩帶并完成44次以上跳躍”新紀錄,更像是一場跨越代際的接力賽。

在傳承中,金明春勇于創新,融入武術的剛勁、芭蕾的優雅與街舞的靈動,致力于讓千年農樂舞在現代舞臺煥發新活力,吸引年輕一代。

山林間的生存哲學

人參文化里的天人之道

長白山的密林深處,“喊山”的號子穿透林葉,也穿越了千年時空:“棒槌!五品葉!快當快當!”這聲呼喚,藏著東北先民最樸素的生態觀。國家級代表性傳承人趙炳林演示的“放山”儀式,從“拉幫”時的團隊協作到“鎖棒槌”時的謹慎細致,每一步都是對自然的虔誠與敬畏。

70年前,這位老參農就用前瞻性的眼光種下了林下參。15年的生長期,在速食文化當道的今天顯得格外珍貴——不施農藥,讓參苗在松針腐葉間自然生長、接受自然雨露的滋養。而國家級代表性傳承人王俊良則以人參炮制技藝,展現了這種“慢工出細活”的另一種樣貌:帶疤痕的參體保留著自然的印記,棗核艼的形成需要幾十年甚至上百年“雕琢”。這種四代傳承的炮制技藝,既保留了人參的天然品質,又改變了藥性以滿足不同醫療和保健需求。

如今,人參精油的香氣飄進了都市美妝柜臺,人參香條成了辦公族的養生選擇,這味“百草之王”正以新的姿態續寫著與人類的緣分。

琴弦上的歲月長歌

阿里郎的跨時空詠嘆

“阿里郎”的旋律就像是朝鮮族人民的情感鑰匙。節目里,傳統仗鼓的沉厚與現代架子鼓的明快碰撞,伽倻琴的古典與電吉他的張揚對話,阿里郎組合與卞英花的演繹,讓這首古老歌謠有了當代的表達張力。

82歲的全花子老人站在“傳承空間”的中央,用朝鮮族顫音技巧講述情感悲歡。她教出的學生遍布各大院校,這次80余人的師生合唱,是她與學生們跨越18年后歌聲的再度交匯——這種傳承,不是復刻過去,而是讓每個時代的人都能在旋律里找到自己的情感出口。

鐵器與刻刀下的永恒

傳統工藝的現代覺醒

鐵錘與鐵皮的撞擊聲像是遠古的回響,“鐵骨柔情”四個字正是安圖隋氏鐵制品制作技藝的最好詮釋。省級代表性傳承人隋進才打造的《熔冶游鱗》,以0.3毫米超薄鐵皮鍛造40條鐵魚,周身無焊點,全憑手工鉚接的巧勁“活”了起來。每片魚身要經受2000多次錘打,讓冰冷的金屬有了游動的韻律。更令人驚嘆的是,這套技藝的精髓竟給了現代工業靈感——中車長客鉚工周晶輝從傳統鐵藝中汲取靈感,將手工鉚接工藝創新應用于CR450動車組建造,并將誤差控制在1毫米內,傳統與尖端的握手,迸發出驚人的能量。

如果說鐵藝是剛勁的藝術,彭氏微刻則展現了“四兩撥千斤”的精妙。在松花石硯臺的方寸之間,文字小過米粒,創作時近乎“盲刻”。93歲的彭祖述用12年完成108方硯臺微刻,獨創的“一手持刀,一手推石”技法突破了石材的屬性限制;其子彭沛將《紅樓夢》的60萬字刻在82塊松花石上,巧妙利用石材天然紋理呼應情節,使石頭成為文學經典的立體載體。

黑土地上的舞臺

吉劇里的東北魂

吉劇的舞臺上,手絹一甩就是東北人的爽朗,矮子功一亮相便有生活的詼諧。這種以二人轉為根基,吸納京劇、評劇等精華的地方戲,天生帶著黑土地的“煙火氣”。青年演員劉金、唐曉鳳演繹的《時遷盜帖》打破了傳統戲臺的邊界,觀眾仿佛置身于劇情中,“沉浸式”體驗讓老戲迷看到了新花樣。

國家級代表性傳承人安靜芳解密了吉劇的“獨門秘籍”:看似隨意的手絹翻飛,實則藏著深厚的基本功;群體接拋道具的絕活,考驗的不僅是技巧,更是演員間的默契。從田間地頭的二人轉,到程式化的舞臺藝術,吉劇的演變史就是東北文化百花齊放的縮影——它不拒絕創新,但始終守著那份“接地氣”的幽默與熱辣。

“吉林的非遺展現了敬天惜物、兼容并蓄的北國智慧,吉劇體現著博采眾長、推陳出新的文化氣度,農樂舞的熱烈、鐵藝的精巧,無不彰顯著源于生活、向上向善的創造精神,這種在傳承中融合、在融合中創新的力量,正是我們中華文化多元一體、生生不息的鮮活寫照。”節目的最后,單霽翔如是說。

從長白山的林海莽莽,到松花江的碧波蕩漾,吉林這片沃土,歷經歲月的淘洗,將多元文化交融的非物質文化遺產悉心守護,凝聚成了民族精神的生動印記。它們不是博物館里的標本,而是活著的文化基因,在傳承人的指尖、歌喉與舞步中不斷進化。當《非遺里的中國》鏡頭對準它們時,我們看到的不僅是技藝的展示,更是中華兒女對文化根脈的堅守與創造。白山松水間,非遺永流傳,且看這些植根于黑土地的文化瑰寶,在新時代如何綻放出更加璀璨的光芒!

來源:吉林日報·彩練新聞

作者:記者 裴雨虹

初審:馬萍

復審:劉晗

終審:張宇