伊通河上風景優美的月亮島。

人們在伊通河畔綠道上悠閑漫步。

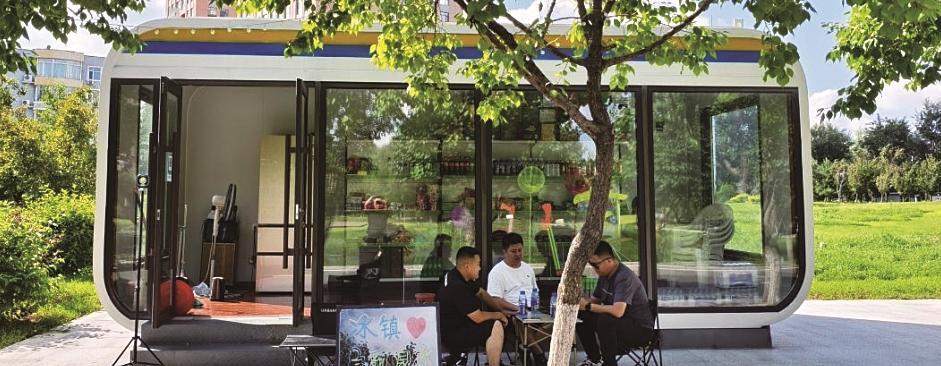

南溪里文旅小鎮內的特色集裝箱建筑。

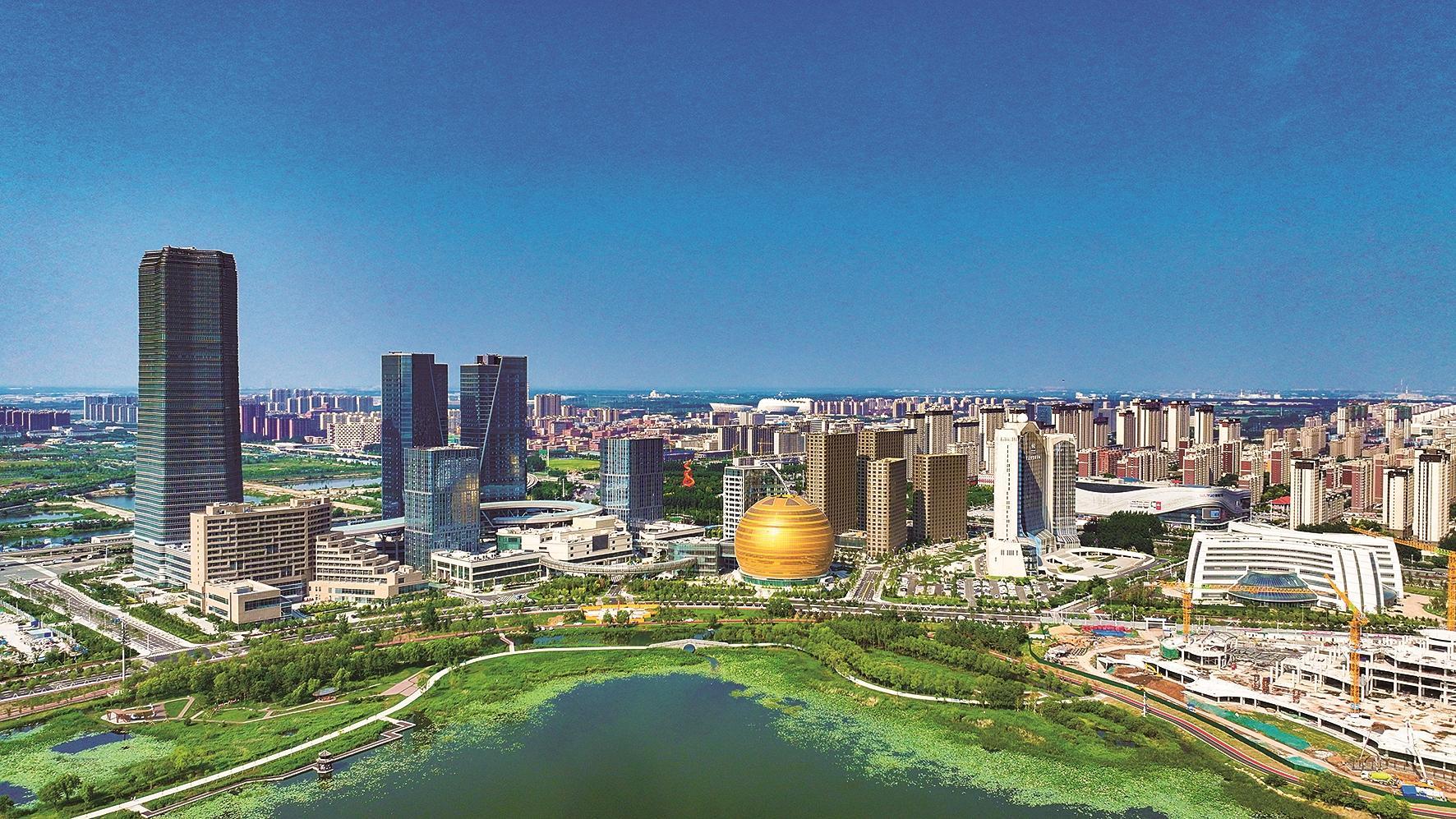

北湖未來科學城核心區—長春新區長新創谷已入駐各類企業和服務機構600余家,吸引創業就業人才7200余人。

夜色下的回憶島景觀橋,將河面裝扮得更加美麗。

伊通河沿岸的工業軌跡公園內,火車改造而成的咖啡館極具藝術性。

在伊通河沿岸新增的移動售賣處,為沿途行人提供便利。

從空中俯瞰,伊通河自南向北從城區中蜿蜒而過。 本報記者 石海君 攝

從高空俯瞰長春,伊通河宛如一條碧綠綢帶自南向北貫穿整個城區。

這條從遠古奔涌而來的河流,在東北黑土地上蜿蜒343.5公里,長春段便占232公里,伊通河當之無愧地成為這座城市的“母親河”。

當晨光漫過天際線,伊通河悄然蘇醒。南溪濕地公園的蘆葦蕩里,幾只白鷺撲棱棱掠過水面,翅尖劃破薄霧,驚起一圈圈漣漪。河畔的塑膠跑道上,身著熒光綠運動服的跑者迎著朝陽沖刺,影子被拉得很長。一幅幅動靜相宜的畫面,如今已是長春人最熟悉的晨景。

流淌的河水在歲月的變遷中,見證著城市的源起,承載著歷史的厚重,也孕育城市的未來。如今,伊通河正以生態為音符、文化為旋律、活力為節奏、產業為交響,奏響城市向新的磅礴樂章。

涅槃—

從“城市傷疤”到生態長廊

夏日午后,站在回憶島景觀橋上遠眺,伊通河河面水波粼粼,島上綠意盎然,一派生機。然而,眼前這條水清岸綠的母親河也曾陷入病痛。

一場生態“逆襲”在2016年拉開序幕。長春啟動伊通河綜合治理工程,涵蓋伊通河城區中段、南南段、北北段等九大水系。這是長春有史以來規模最大、治污最堅決的生態治理工程。

長春市黨政主要領導掛帥成立伊通河綜合治理領導小組,根據工程建設需求和水系布局,設立11個工作組和16個工程指揮部,邀請中國市政工程東北設計研究總院、中國科學院生態環境研究中心參與方案設計。

“水體是聯通的,必須全區域、全流域、全方位綜合治理。”長春市城鄉建設委員會主任李長城道出治理關鍵。治理工程建立了跨區域協作機制:上游伊通滿族自治縣清理污染底泥、建設污水處理廠;長春城區鋪設120公里污水干管,將直排河道的污水引入處理廠;同時清淤350萬立方米,搬遷沿岸養殖場。

在伊通河城區南南段,可以看到4座攔河閘已經建設完成。“通過實時監測,我們可以遠程控制河閘開關。”長春城投建設投資(集團)有限公司項目負責人陳忠章介紹,“這里的河道曾經蜿蜒狹窄,泄洪能力不足5年一遇,治理之后,河道兩側500米范圍內的農田、村莊都受到了保護,如今河道的防洪能力為200年一遇,為兩岸的經濟發展和建設提供了有力的安全保障。”

15公里智慧水務系統沿河建立,實時監測管道流量、水體質量;新立城水庫累計生態補水2.8億立方米,激活河道生命力;110公里河湖生態緩沖帶修復完成,草木根系成為天然“濾芯”;南溪濕地用“海綿城市”理念重生,東方白鸛的身影時隔30年再度掠過蘆葦蕩;北湖國家濕地公園以“退耕還濕”修復水域,成為東北亞候鳥遷徙的重要驛站……

經過治理的伊通河,河道干凈、河面寬廣,水質提升至地表水Ⅳ類標準,沿岸植被覆蓋率顯著提升,清晨的晨練者與白鷺共享河岸,傍晚的余暉為親水棧道鍍上金邊——這里已成為長春的“生態綠肺”,用流綠飄香的身姿,詮釋著“綠水青山就是金山銀山”的深刻內涵。

鐫刻—

從工業記憶到文化長廊

在伊通河的城區中段,深綠色的老機車在銹跡斑駁的鐵軌上靜靜停駐,一群孩子好奇地觸摸著這臺20世紀50年代的工業遺存,不遠處,一列輕軌列車從頭頂的衛星路高架橋上呼嘯而過——新老長春的工業記憶在此交匯。

往昔,伊通河兩岸工廠林立,老長春三大面粉廠、長春商埠地電燈廠等都在河畔矗立。隨著時代車輪滾滾向前,城市不斷發展,工業轉型的浪潮涌起,伊通河周邊工廠陸續搬遷或轉型,曾經的工業輝煌逐漸成為回憶,但伊通河并未被遺忘,反而迎來了新的蛻變契機。在伊通河綜合治理中,長春讓歷史在河畔“顯影”,通過精心謀劃,以 “三區、五島、十園”為整體布局,將歷史與地域文化巧妙融入沿河景觀,致力于把伊通河打造成集生態、文化、休閑于一體的城市新名片。

走進沿岸而建的工業軌跡公園,仿佛穿越回長春的工業發軔時代。這里以工業、鐵路元素為核心,鐵軌印記為脈絡,深綠色的老機車靜靜停在鐵路盡頭,它是20世紀50年代長春自產的第一臺機車,承載厚重歷史記憶。老機車工業裝置、一汽工廠老照片、工業藝術雕塑等,展現長春工業文明的厚重感,吸引市民和游客駐足拍照、參觀。市民王德興感慨:“看到這些老物件,就想起當年在工廠奮斗的日子,伊通河的變化太大了,現在不僅環境好,還能勾起我們的回憶。”

文化的融入不止于工業記憶。從工業軌跡公園出發,沿著河畔綠道,步行20分鐘,就來到了漁航文化公園,這里展示著伊通河曾經的漁業與航運歷史。在這里,人們能感受到伊通河往昔水運的繁榮昌盛,領略獨特的漁航文化魅力。

影像民俗公園同樣別具一格,它以長春深厚的影視底蘊為背景,沿綠道精心排列多樣的主題空間和活動空間。其中,民族風情園最為吸睛,中央的民族大團結雕塑與一張張特色臉譜,生動展現出全省多民族團結交融的歷史印記,讓游客沉浸在濃郁的民俗文化氛圍中。

對長春而言,伊通河早已不是單純的水系,而是一座立體的城市博物館,可以窺見長春這座城市的奮斗史,她不僅記錄了新中國成立后“汽車城”“電影城”的崛起,更讓城市文化在這里接續傳承。

律動—

從靜謐河灣到活力長廊

凈月高新區天普路畔,2萬平方米的粉紅沙灘在夕陽下泛起夢幻光澤,音樂的聲浪與浪花交響,水幕光影秀在百米巨幕上潑墨揮毫,煙花表演倒映河面,已經開啟預熱的肆季南河岸線公園已然成為伊通河畔的又一新地標。

“我們通過融合市集、水幕光影煙花秀、沙灘影院、落日音樂會及互動演藝等多元業態,精心打造沉浸式都市文化生活新場景。”吉林中慶旅游文化發展有限公司演藝負責人王潤東介紹說,園區內還有室內外商街、文化藝術體驗區、岸線公園、休閑沙灘及廣闊河面,將文化、娛樂、休閑集于一體,為市民及游客提供了休閑娛樂的新選擇。

從肆季南河岸線公園、南溪里文旅小鎮,到櫻花島、北海濕地公園,再到寧溪公園、北湖濕地公園,從南至北,伊通河流經長春主城區的48.82公里串起眾多長春人的休閑之處,靜謐的河面與市民和游客一道體驗獨屬于長春的魅力與活力。

每年春季,當微風拂過櫻花島,千株櫻花綻放如霞,伊通河便拉開了四季歡歌的序幕。這里的春天是粉色的,漢服愛好者在落櫻繽紛中拍攝;夏日的河道則是激昂的,每年6月的龍舟賽,各支隊伍劈波斬浪,岸邊的吶喊聲、叫好聲此起彼伏,露營地的帳篷連成彩色的星群,網紅蒸汽火車咖啡館里,年輕人用鏡頭記錄“北國江南”的夏夜。

秋日的伊通河是油畫的調色盤,銀杏道與楓樹林將河岸染成金紅,騎行者與徒步者在綠道上追逐暖陽;冬日河面冰場歡笑聲不斷,雪雕、彩燈、冰滑梯讓“冷資源”變成“熱經濟”。

如果說河水串聯起伊通河的四季繽紛,那么北起萬寶閘、南至興民路,全長達66公里的河畔綠道則串聯起通勤、健身、休閑與活力。

“這里有專門的騎車道,對我們騎行愛好者來說特別友好。”騎到伊通河工業軌跡公園,暫時休息的騎行愛好者孫磊說。

綠道上紅色步行區與波點騎行區分明有序,設有多個智慧打卡樁,通過掃描二維碼,運動里程、時長等數據在手機上一目了然。同時配有照明設備、廣播系統、健身器材等,還修建了33座驛站供游覽者休息。

綠道上運動的人流不斷、景點內拍照打卡的絡繹不絕,治河紀念公園秧歌和廣場舞輪番上演……這條河,用四季不斷的活動與場景,讓城市的活力在水邊自然生長。

賦能—

從傳統岸線到經濟長廊

從城區南南段向北延伸,一條“生態+產業”的經濟帶沿河岸鋪展,搭建起一條助推長春經濟發展的長廊。

向南,永春現代生物醫藥城拔節生長。1.13平方公里起步區內,生物醫藥項目加速集聚。會展經濟在此蓬勃興起,汽博會、光博會、健博會輪番登場。

伊通河中段則是文化旅游與現代服務業的集聚地。工業軌跡公園、櫻花島、月亮島等景點吸引大批市民和游客。而在二道區段,伊通河濱水商業活力功能帶正重塑城市商業版圖。濱河東區灣區項目規劃了創智總部基地、繽紛水岸商業長廊、數字金融辦公廣場三大功能區,打造長春的“東外灘”。

向北,北湖未來科學城如明珠鑲嵌,鱗次櫛比的15棟現代樓宇組成長新創谷,已入住各類企業和服務機構600余家,吸引創業就業人才7200余人。“這里打造集科研、孵化、服務、產業為一體的創新生態圈。”長春新區負責人介紹。北湖未來科學城項目今年計劃實施5000萬元以上項目337個,總投資2256億元。

這條經濟長廊的智慧,在于以河為軸的產業集聚:南部生態涵養、中部服務集聚、北部科創引領,水流的方向引導著城市產業發展的脈絡。

伊通河的蛻變,是長春城市發展的縮影。當河道流淌出生態、文化、活力與經濟的多維價值,它便不再只是一條河,而是一座城的精彩。伊通河的浪濤還在向前,長春的故事,也必將在波光里續寫新的篇章。

來源:吉林日報·彩練新聞

初審:馬萍

復審:劉晗

終審:張宇